‘페닌슐라 댄서(하프 아일랜드의舞姬)’일본 언론이 최승희에게 붙인 별명이다.. 일본이 조선을 점령한 후 일본은 일본 열도를 침략했습니다. ‘지불하다(내부에),’ 조선 ‘반도‘~라고 불리는. 그러므로 ‘페닌슐라 댄서‘별명은 ‘한국 무용수‘그것은 의미.

‘지불하다‘에 대한 상대적 용어로 ‘반도‘때로는 무례, 경멸의 의미도 있었지만 최승희의 경우에는 그런 애칭으로 사용되지 않았던 것 같다.. 최승희 그 자체 ‘페닌슐라 댄서‘닉네임을 욕하거나 피하지 않았습니다, 오히려 흔쾌히 받아들였다.

최승희가 생애 첫 미국 투어에 나섰다. 1938년2008년 그의 공연 일정은 순탄하지 않았다.. 미국의 격렬한 반일 분위기 속에서 샌프란시스코와 로스앤젤레스 공연이 보이콧됐기 때문이다.. 보이콧은 뉴욕에서도 계속됐다., 결국 매표소는 최승희의 계약을 해지했다..

미국인들은 그때 1937년년도 71980년에 시작된 일본의 중국 침략을 규탄했다., 특히 난징 대학살이 미국에 알려지면서 일본의 강력한 언론 통제에도 불구하고 일본에 대한 보이콧이 시작됐다.. 여기에는 일본의 농산물 및 공산품뿐만 아니라 일본의 문화 제품도 포함되었습니다.. 일본 여권으로 투어 중이던 최승희의 댄스 퍼포먼스도 불매운동에 포함됐다..

동시에 최승희도 일본 당국의 공격을 받았다. ‘배(排日)분자‘의심되었다. 미국에서 공연을 홍보하는 데 일반적으로 사용됨 ‘한국 무용수(한국 무용수)’라는 표현을 사용하기 때문에. 최승희는 LA 주재 일본 영사관을 방문해 설명했다.. 강준식 <최승희 평전(2012:213)>그에 따르면 설명은 다음과 같다..

“이름 최승희 ‘페닌슐라 댄서‘수식어를 영어로 번역하면 문자 그대로입니다. “반도의 댄서”될거야, 그렇게 번역하면 알아차릴 미국인이 있을까?? 일본 속의 조선 ‘반도‘하나는 말한다, 그 다음에 ‘페닌슐라 댄서‘~이다 ‘한국 무용수(한국 무용수)’로 번역하는 것이 좋지 않을까요?? (그러한 선언에) 영사관도 동의.”

이 선언을 가능하게 한 것 ‘페닌슐라 댄서‘‘최승희’라는 표현이 최승희의 애칭으로 확고히 자리 잡았기 때문이다.. 게다가 닉네임도 생겼습니다. 220년 전 개봉한 최승희의 자전적 댄스 영화 <페닌슐라 댄서(1936)> 덕분이기도 했다.

최승희는 이시이 무용단의 수석무용수였다. 1934년년도 9월20도쿄 히비야 공회당에서 개최하나댄스공연을 가졌습니다, 그때부터 그는 일본 무용계에서 남다른 주목을 받았다.. 신코키네마(새로운 학교영화관) 영화사는 최승희에게 영화 출연을 제안하기도 했다..

이번 영화 출연은 최승희에게 이시이 무용단에서 탈피하는 계기가 되었다., 계약서에 서명한 직후 보류 중인 대본은 조선 태생의 일본 작가이자 와세다 대학 졸업생인 유아사 가쓰에에게 넘겨졌다.(뜨거운 물1910-1982)물었다.

이 최초의 제안을 수락한 Yuasa Katsue는 1935년년도 8일월11몇몇에서 <위클리 아사히>에게 4세션 중에 게시된 게시물 “거센 파도의 외침(怒濤의경고): 무용수 백성희의 반감기”연재되었습니다. “거센 파도의 외침”소설이지만 최승희와의 인터뷰를 거쳐 쓴 논픽션이다., 이야기의 주인공 백성희는 바로 최승희였다..

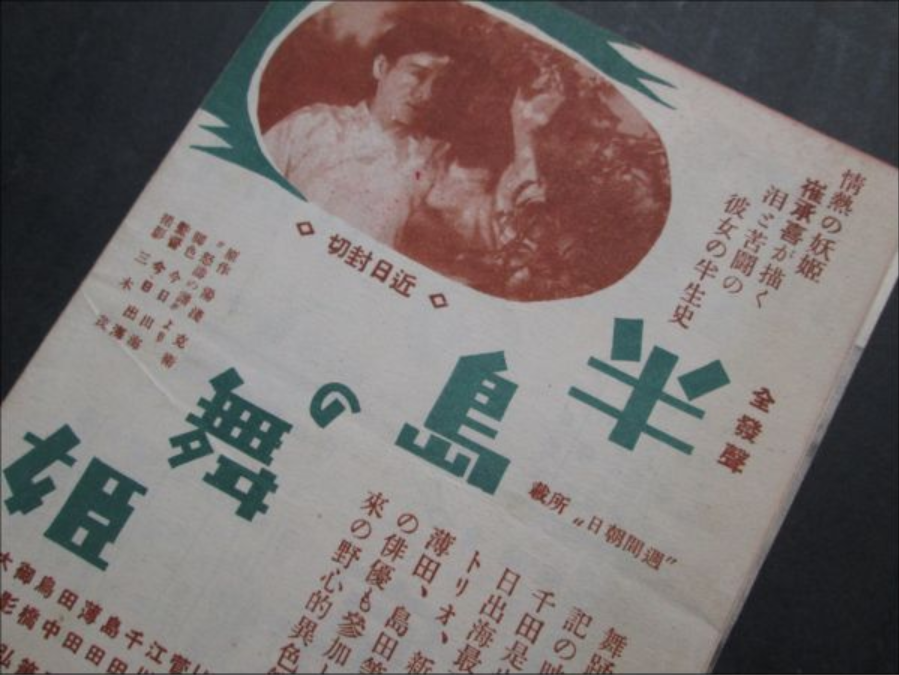

곤 히데미는 유아사 카츠에의 소설을 원작으로 한다.(바다에서)에 의한 적응 및 방향, 미키 시게루(세 그루의 나무)촬영과 편집을 마치고<페닌슐라 댄서>라는 제목으로 출간되었습니다.. 리뷰 후 <페닌슐라 댄서>는 조악한 작품성에도 불구하고 최승희 감독의 자전적 영화다., 그리고 최승희의 댄스신이 영화에 삽입되었기 때문에, 4몇 년 동안 인기를 끌 것으로 예상됩니다..

김찬정 약력 <댄서 최승희(2003:155)>최승희의 자전적 무용영화를 원작으로 한 <페닌슐라 댄서>개장일 부터 1936년년도 삼월하나낮, 셋째 날이었다. 그리고 그것 21년 후 1938년년도 삼월하나최승희가 마르세유에서 공연을 펼쳤다.. 3일차이기도 했고. 우연의 일치였나요?? (2023년 3월 1일, jc)